第一次党代会以来,学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、二十大精神,传承和弘扬学院“艰苦奋斗 笃志求精 善作善成 立己达人”精神,坚持“立足川西 协同成渝 融入产业 服务民生”办学定位,落实立德树人根本任务,砥砺奋进、开拓创新,瞄准社会需求、突出专业特色、服务经济发展、培养技能人才,加快实现高质量发展。

一、“思政铸魂”育新人,“五育并举”促发展,“立德树人”担使命

坚持德技并修,构建“一心六环”课程思政育人模式。以学生为中心,围绕“机制保障、课程选取、教师培育、项目牵引、思政凝练、效果评价”六环运转,全面推进课程思政改革,打造集“师资培养、创新研究、课程开发、实践教学、咨询服务”于一体的“五位一体”课程思政育人体系。深入贯彻立德树人主线,以全面提升学生素质为出发点,以五育并举为突破点,以“第二课堂成绩单”和“一站式”学生社区为抓手,在爱国主义教育、国防教育、体育、美育、劳动教育上下功夫,促进学生全面发展。

二、深化教育教学改革,聚焦专业内涵建设,拓宽人才培养路径

加强人才链、教育链、产业链、创新链融合,明晰专业群建设思路,将“国家战略、区域产业、地方发展”作为专业办学生命力所在。完成四川省优质高等职业学校建设项目,加快推进四川省“双高计划”建设项目,护理学、医学影像技术专业入选四川省本科层次职业教育人才培养改革试点,实现医药卫生类高水平专业群办学实力全省高职院校领先;构建形成以服务大健康产业为优势的专业集群。

乡村中医药适应性人才培养模式创新实践、产业学院新工科人才培养模式改革与实践、基于创新力培养的科研育人新路径等3项育人成果获四川省教学成果奖二等奖,1个案例入选全国职业院校教学诊改典型案例,获高等学校科学研究发展中心、四川省教育厅立项教科研项目20余项,通过中国特色学徒制、中高职贯通、本科层次职普融通、医教协同等方式持续探索与改革实践,拓宽学生成才路径。

三、立足“1+X”试点,深化“三教”改革,创新教学要素一体化运行

结合岗位需求,着力“1+X”证书试点项目25个,融入人才培养方案,校企联合开发与职业技能等级证书标准相融通的课程模块和教学资源,构建“课岗对接,课赛融通,课证融合”的培养模式,实现“1+X”证书试点学生占在校生10%以上,平均取证率80%以上。推进校内拓展辅修模块内容,促进医、工、理、文等学科交叉融合;构建“平台+方向”课程模块,支持学生职业个性化发展;建设课程与教材制作中心,提升教学资源自主开发能力。

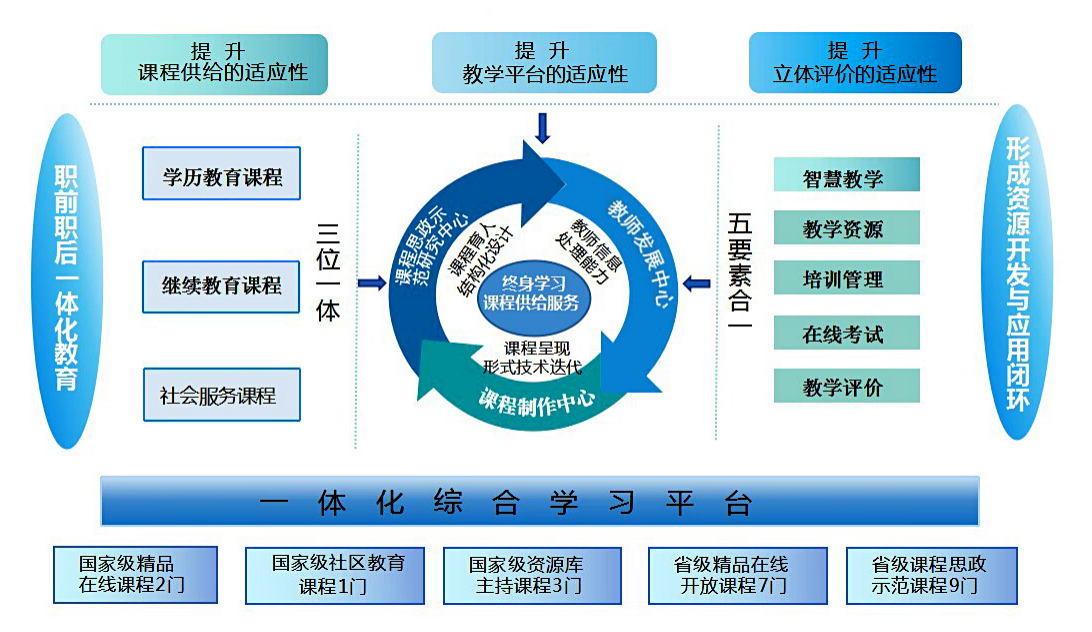

主持国家级资源库课程2门,获批国家级在线精品课程2门、国家级社区教育示范课程1门,立项主持省级教学资源库5个、省级在线精品课程4门、省级课程思政示范课程11门、省级创新创业教育示范课程4门;获全国教材建设二等奖4项,为全省高职院校获奖最多;入选国家“十四五”规划教材3本、省级“十四五”规划教材11本。实现课程思政融入,学历教育、继续教育、社会培训“三位一体”的课程资源体系,人才培养的核心支撑力显著增强。

四、坚持产教融合,创新育人载体,打造“产、学、研、创、训”平台

以建设一批有职业教育特征和生产性功能的实训基地为目标,构建知识体系与人才培养体系兼备的育人平台,为人才培养赋能、为社会培训服务、为科技创新助力,形成一批集“产、学、研、创、训”为一体的育人平台载体。建成校内生产性实训基地7个,获批立项教育部创新发展行动计划生产性实训基地1个、省级创新发展行动计划生产性实训基地1个、虚拟仿真实训中心1个;入选省级示范性虚拟仿真实训基地1个。充分发挥实训基地的平台优势,促进学校内涵质量建设。

五、加强基层教学组织建设,探索教学形态变革,推进“课堂革命”

多生源类型必然要求教学组织形态的改革与创新,努力推进“因材施教”,探索基于社会适应性的分层分类教学法;紧跟职业教育专业数字化改造与教师数字素养提升,打造基于信息化的“教、学、训、考、督”一体化综合平台、“信息化、片区式、双师制”实习管理模式,大力建设多功能教室、智慧教室、虚拟仿真实训项目和基地、活页式教材和云教材、虚拟教研室等,实现“信息+”教育教学改革的有效实施,入选教育部社区教育典型案例1个、全省职业院校典型案例2个。